다섯가지 모형

깨달음이 도달해야 할 구조의 모형은 다섯가지가 있다. 저울모형, 됫박모형, 콤파스모형, 자(尺)모형, 눈금모형이다. 이들은 다시 저울모형 하나로 통일된다. 다섯은 하나의 저울모형을 작동순서에 따라 풀어놓은 것이다.

저울, 됫박, 콤파스, 자, 눈금은 주로 공간의 사정을 계측한다. 그러나 이 도량형들을 실제로 사용하려면 시간상에서 움직여야 한다. 참된 계측을 위해서는 공간의 사정 뿐 아니라 시간의 사정도 함께 판단되어야 한다.

시공간에서 전개하는 것은 일(work)과 사건(event)이다. 일 혹은 사건을 계량하는 도량형이어야 진짜다. 사건이 진행하는 경로를 계측하려면 시간의 흐름을 반영하는 동영상형 모형이어야 한다.

저울과, 됫박과, 콤파스와, 자와, 눈금을 모두 합쳤을 때 무게와, 크기와, 너비와, 길이와, 갯수를 동시에 판단하는 동영상형 모형은 만들어진다. 사건을 계량하는 동영상형 모형에 도달하는 것이 깨달음이다.

눈금이 둘 모이면 하나의 자가, 자가 둘 모이면 하나의 콤파스가, 콤파스가 둘 모이면 하나의 됫박이, 됫박이 둘 모이면 하나의 저울이 탄생한다. 저울 속에 됫박과, 콤파스와, 자와, 눈금이 모두 숨어 있다.

저울은 최종적으로 중력을 계측한다. 중력은 존재의 밀도를 나타낸다. 밀도를 계량할 수 있어야 도량형으로서 완전하다. 밀도는 모든 움직이고, 성장하고, 발전하고, 진보하고, 소통하는 것에 숨어있다.

긴장이라는 밀도가 지배하는 사건을, 존엄이라는 밀도가 지배하는 마음을, 에너지라는 밀도가 지배하는 일을, 소통이라는 밀도가 지배하는 생명을 계량할 수 있는 저울을 얻어야 깨달음이라 할 수 있다.

깨달음은 긴장의 계측이며, 에너지의 계측이며, 소통의 계측, 생명의 계측이다. 모든 진보하고 성장하고 발달하는 사건의 흐름을 계측한다. 저울에서 됫박으로 콤파스로 자로 눈금으로 전개하는 정도를 계측한다.

하나의 사건은 저울에서 시작되어 됫박, 콤파스, 자로 전개하여 눈금에서 마친다. 반대로 조직의 성장은 눈금에서 촉발되어 자, 콤파스, 됫박으로 발전하여 저울에서 마친다. 이러한 발달정도를 계측해야 완전하다.

금의 가치는 저울로 계량하고, 물의 부피는 됫박으로 계량하고, 건축물의 너비는 콤파스로 계량하고, 선의 길이는 자로 계량하고, 사물의 숫자는 눈금으로 계량한다. 사랑은 무엇으로 계량하는가?

사건이 기승전결로 진행하는 정도는 무엇으로 계량하는가? 생명이 생로병사하는 성장과 사멸의 과정은 무엇으로 계량하는가? 인간의 마음이 긴장하고 이완하며 성숙하는 정도는 무엇으로 계량하는가?

역사의 진보는 무엇으로 계량하는가? 자본이 팽창하고 조직이 발전하며 정치가 결집하는 것은 무엇으로 계량하는가? 예술이 가치를 증폭하는 정도는 무엇으로 계량하는가? 깨달음의 동영상형 모형으로 계량한다.

참된 깨달음은 동영상형 모형 하나지만 다섯 세부모형으로 풀어서 설명할 수 있다. 다섯 모형은 각각의 에너지 장(場)이다. 저울의 장, 됫박의 장, 콤파스의 장, 자의 장, 눈금의 장이 있다.

◎

◎

저울모형..세력을 나타낸다.

- 세력모형, 트리모형, 성장모형, 시스템모형이다.

내부에 상호경쟁이 있는 진화형 생장구조가 세팅되어 있다. 외부에서 에너지를 받아들여 점차 성장한다. 조직이 나아가는 일정한 방향성을 가지고 점차 발전하고 진보하는 생명의 성질을 가진다.

외부에서 에너지를 받아들여 내부에 구조의 모순을 유발시키며 그 모순을 시정하는 과정에서 조직의 성장과 발전이 얻어진다. 내부의 모순을 외부로 배설하므로 반드시 전개하여 나아가는 일정한 방향성이 있다.

밖에서 안으로의 일방향으로만 에너지가 들어오며, 안에서 밖으로의 일방향으로만 성장한다. 안밖의 진행하는 방향성이 저울모형 이해의 핵심이다. 작동은 항상 안으로 (→●←), 성장은 항상 밖으로 (←●→)다.

반드시 내부에 진보와 보수, 음과 양, 정과 반의 경쟁구조를 갖추고 있다. 이는 생물의 진화, 동식물의 성장, 조직의 발전, 국가의 부흥, 자본의 팽창, 정당의 집권, 공동체의 진보, 스포츠팀의 승리에 공통된다.

유행의 전파, 미디어의 소통, 예술의 공명, 마음의 깨달음, 인터넷 네트워크 등 모든 발전하고 진보하고 자라나는 것에 공통되는 모형이다. 그 팀의 발전한 정도와 팀이 나아가는 방향성을 계측하여 알 수 있다.

됫박모형.. 주도권을 나타낸다.

- 주도권모형, 센터모형, 리더모형, 메커니즘모형이다.

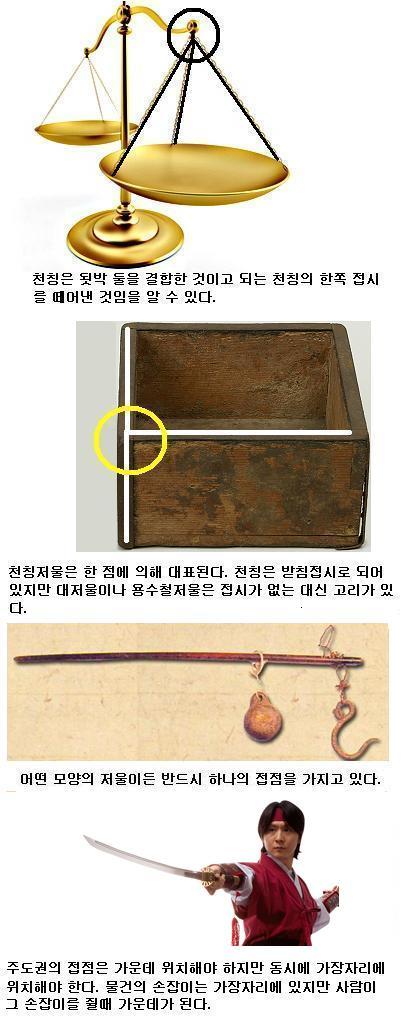

됫박은 천칭의 두 받침접시 중 하나를 따로 분리해 낸 것이다. 이때 천칭의 접시가 하나의 점이 되어 외부와 소통함을 알 수 있다. 이는 접시가 없는 대저울이나 용수철 저울이라도 마찬가지다.

됫박은 한 점에 의해 그 공간의 전부가 대표된다. 한 점은 힘의 중심, 무게중심, 운동의 중심, 바퀴의 축이 되어 조직이 발달하고 전개하는 방향성을 결정한다. 내부의 모순을 외부로 배설하는 방향을 지시한다.

모든 조직에는 리더가 있고 센터가 있고 우두머리가 있어야 한다. 모든 도구에는 손잡이나 스위치가 있어야 한다. 모든 진보하는 조직은 외부와 소통하는 창구를 개설하고 있으며, 그 소통의 창구는 하나의 작은 점이다.

전기는 스위치의 접점으로 되어 있고, 조직은 보스나 리더가 지휘하고, 바퀴는 축의 중심점이 있다. 하나의 점이 주도권을 가지며 모든 성장은 주도권 위주로 진행되고, 위기가 닥치면 주도권자를 보호한다.

선악의 가치기준은 정해져 있는 것이 아니라 그 접점의 주도권에 의해 결정된다. 모든 실패는 그 주도권 지점을 잘못 결정하는 데서 빚어진다. 그 지점은 가운데 있으면서 동시에 가장자리에 있어야 한다.

주도권을 세팅하는 지점은 내부의 밸런스를 이루기 위하여 가운데 위치해야 하며, 외부와 소통하기 위해 가장자리에 위치해야 한다. 이 모순을 타개하려면 반드시 조직을 움직여야 한다. 발달하고 성장해야 한다.

모든 정체된 조직은 죽는다. 중심이 내부에 있으면 소통이 막혀 죽고 중심이 외부에 있으면 밸런스가 무너져 죽는다. 쉼없이 움직이고 성장하여 발달하는 조직만이 구조의 모순을 해결할 수 있다.

날아가는 화살의 촉은 가장자리에 있으면서 동시에 중심에 있다. 화살이 앞으로 진행하기 때문이다. 화살이 멈추면 밸런스가 무너져서 중심을 잃고 쓰러진다. 모든 조직의 성공과 실패는 이 원리를 따른다.

콤파스모형.. 밸런스를 나타낸다.

- 역설모형, 동형복제모형, 대칭모형, 상대성모형, 밸런스모형이다.

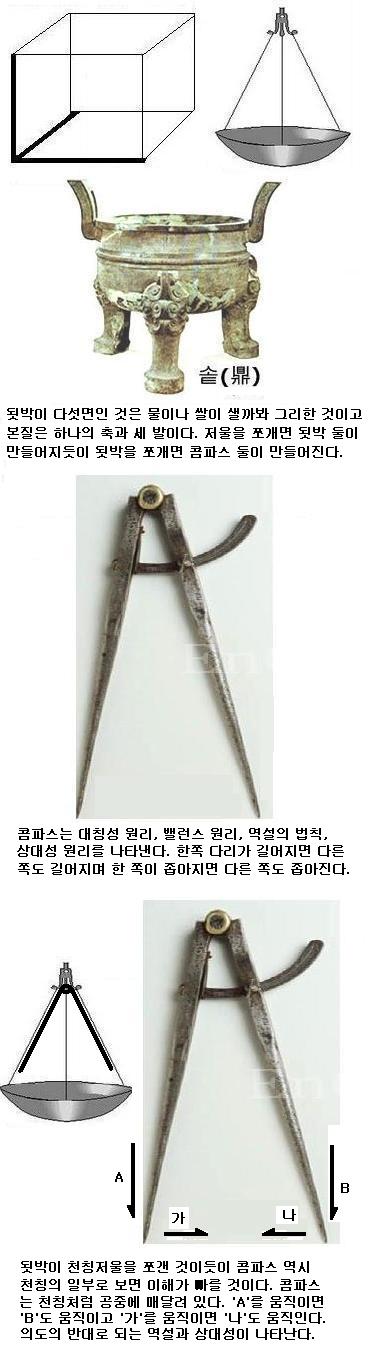

콤파스는 됫박을 둘로 쪼갠 것이다. 됫박을 다섯면으로 만든 것은 물이나 쌀이 틈새로 빠져나갈 것을 감당하기 위한 것이고 본질은 세발솥(鼎)처럼 세 다리로 세워져 있거나 천칭저울처럼 매달려 있다.

‘이게 이렇게 되면 저건 저렇게 된다.’ 대칭성 원리 곧 상대성 원리, 역설의 원리가 모든 논리적인 추론의 출발점이다. 이 원리에 의해 대부분의 정치적인 기동은 장기적으로 의도와 반대의 결과로 된다.

콤파스의 한쪽 다리를 당기면 반대쪽도 당겨지므로 이익을 늘리기 위해 가격을 올리면 소비가 감소하여 원위치가 되고, 적을 제압하기 위해 비난을 퍼부으면 유권자의 균형감각에 의해 여야의 지지도는 원위치로 된다.

반드시 됫박모형으로 올라가서 주도권을 잡아야만 목적대로 달성되며 콤파스 모형에서는 잠시 목적이 달성된듯이 보일 뿐, 장기적으로는 결코 목적이 달성되지 않는다. 반드시 역풍이 불고 역효과가 난다.

하나의 축에 둘이 맞물린 채 대칭을 이루고 대치할 때 역설이 나타난다. 역설의 장에서는 오뚝이 원리에 의해 에너지가 상대쪽으로 이동하므로 느리게 가는 거북이 승리하고, 일을 잘한 노무현 대통령이 욕을 본다.

콤파스는 원을 그리는 도구가 아니라 동형복제 모듈이다. 같은 모양, 같은 크기를 복제하여 대량생산한다. 백 칸짜리 건물을 짓는다면 같은 작업을 백 번 반복해야 한다. 콤파스가 그 수고를 덜어준다.

콤파스에 의해 뭐든 같아져 버리므로 같은 크기를 대량생산할 수 있다. 콤파스 원리를 이용하여 노력을 줄이고 대량생산이 가능하지만 대신 규격을 넘는 오버는 이명박 삽질처럼 헛수고에 도로아미타불이 된다.

콤파스의 장에서는 이기는 것이 지는 것이고 지는 것이 이기는 것이므로 이기려면 재빨리 콤파스의 장을 벗어나 됫박의 장으로 이동해야 한다. 외부 에너지를 끌어들여 흐름과 방향성을 만들어야 한다.

반대로 씨름선수가 되치기를 하듯이 상대방의 노력에 편승하여 거저먹으려면 콤파스의 장을 설계하고 상대를 끌어들여야 한다. 영삼이 양김먹듯 실력없는 사람이 좋은 라이벌을 만나 묻어가는 격이다.

http://gujoron.com** **

∑