전재홍 감독의 풍산개를 보고

이상의 ‘오감도’가 신문에 처음 연재되었을 때 ‘이게 무슨 시냐?’고 흥분하여 입에 거품 문 사람 많았다. 서구에서도 인상주의 화풍이 처음 등장했을 때 ‘이게 무슨 그림이냐?’고 비난하는 사람이 많았다더라.

마네의 올랭피아가 특히 유명하다. 성난 관객들이 삿대질하며 우산으로 그림을 찌르려고 해서 그림을 천장밑에 높이 걸어두어야 했다는 말도 있더라. 문제는 그게 백 년이나 이백 년 전의 이야기가 아니고 지금 우리 눈앞에서 벌어지고 있는 일이라는 점이다. 김기덕 감독의 영화가 그렇다.

문제는 관람객들이 분노했다는 거다. 작품이 가치가 없다면 그냥 무시하면 되는데 그들은 일제히 화를 냈다. 그리고 폭력을 행사하려 들었다. 결국 오감도의 신문연재는 중단되었다. 인상주의 화가들도 하나같이 수난을 당했다. 왜 그들은 화를 냈을까? 왜 그들은 폭력 혹은 물리력을 사용하려 했을까?

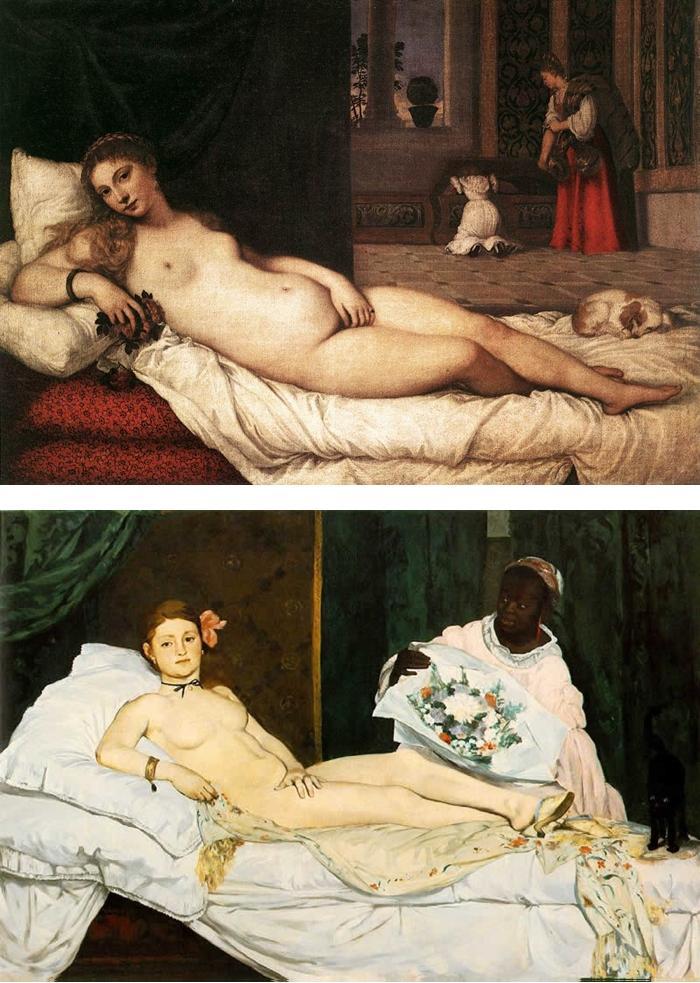

우르비노의 비너스와 마네의 올랭피아를 비교해보면 알 수 있다. 우르비노는 ‘아름다움은 이런 것이다’ 하는 것을 보여주려고 했고 마네는 ‘아름다움이 뭐지?’ 하고 관객에게 질문을 던진 것이다. 누구든 곤란한 질문을 받으면 화를 낸다. 하긴 당연하다. 근데 단세포다. 좀 생각해보고 반응하자.

이상의 오감도 역시 ‘도무지 시(詩)라는게 뭐지?’ 하고 관객에게 물어온다. ‘어? 그건 독자가 시인에게 물어야 할 거 아닌가?’ 그렇다. 마네는, 이상은, 김기덕은 예술에 대한 관점을 바꾸어 버렸다. 그러나 관객들은 화를 냈다. 소극적으로 작가를 무시한 것이 아니라 아주 적극적으로 달려들어 화를 낸 것이다. 폭력을 행사한 것이다. 물론 해병대 하사관 출신에 무술 고수인 김기덕 감독에게 주먹을 휘두를 사람은 없겠지만 성난 군중들의 모습은 폭력적인 것이었다. 물론 쓰레기 평론가들의 언어폭력이 더 심했다.

김기덕 필름이 영화 한 편을 찍는데 2억이 들었다고 한다. 한국사회에서 돈 2억이 없어서 영화를 만들지 못한다면 그러한 상황 자체가 폭력이다. 물리적인 제약을 가한 것이다. 한국사회는 김기덕 감독에게. 고흐가 700점의 그림을 그리고도 한 점 밖에 팔지 못해서 굶주렸던 예와 마찬가지로 그것은 반문화의 폭력, 문명에 대한 야만의 횡포 그 자체였다.

마네의 올랭피아를 보면 확실히 화를 낼만 하다. 매춘부가 뻔뻔스럽게도 관객을 정면으로 째려보고 있다. 우르비노의 비너스 신과 비교한다면 그야말로 아름다움에 대한 모독으로 해석될 수도 있다. 이상의 날개가 그러하듯이, 김기덕의 영화에도 매춘부가 등장한다.

왜 마네는, 이상은, 김기덕은 하필 매춘부를 등장시켰을까? 예술을 모독하려는 의도였을까? 수준이하의 관객들에게 심통을 부린 것일까? 아니다. 여기에는 필연적인 이유가 있다. 구조적인 이유로 반드시 그렇게 했어야만 하는 것이었다.

요리는 맛이 있어야 하고, 예술은 관객들에게 아름다운 감정을 불러 일으켜야 한다.

간단하다. 구조론은 1 안에 2를 넣는 것이다. 김성동의 만다라에 나오는 ‘병 안의 새’ 화두를 생각할 수 있다. 병 안의 새를 꺼내는 것은 물리적으로 불능이다. 중요한 것은 병 안의 새 이야기가 우리가 당면한 문제를 간단한 구조의 모형으로 함축시켜 보여주고 있다는 거다. 이는 조세희의 ‘난쟁이가 쏘아올린 작은 공’에 나오는 여러 에피소드들과 비슷하다.

굴뚝 속에 얼굴이 검은 청소부와 얼굴이 흰 청소부가 공존하고 있다. 어느 청소부가 먼저 세수를 할까? 여기에 더하여 뫼비우스의 띠와 클라인의 병도 추가로 등장한다. 둘 다 1 속에 2가 들어가는 문제, 즉 모순의 문제이다.

예컨대 한국이라는 나라는 하나인데 왜 미군과 국군 둘이 있느냐? 김기덕의 수취인 불명. 백화점 앞 벤치는 하나인데 왜 여대생과 깡패 둘이 앉았는가? 김기덕의 나쁜 남자. 집은 하나인데 왜 창녀와 여대생이 같은 공간에 공존하는가? 김기덕의 파란대문. 남북은 하나인데 왜 국정원 요원과 간첩단이 한 공간에서 패싸움을 하는가? 김기덕 필름의 풍산개.

줄리앵은 한 명인데 왜 적(혁명가)과 흑(카톨릭 신부)은 마음 안에서 공존하는가? 스탕달의 적과 흑. 집은 하나 뿐인데 왜 스탠리와 블랑쉬는 공존하는가? 테네시 윌리엄스의 ‘욕망이라는 이름의 전차.’ 33번지는 하나인데 왜 아내와 나는 밤낮 2교대로 공존하는가? 이상의 날개. 그림은 하나인데 왜 빛과 어둠은 공존하는가? 마네의 걸작 ‘풀밭 위의 식사.’ 돈 키호테는 한 명인데 왜 점잖은 기사와 덜 떨어진 멍청이는 하나의 인격체 안에서 마찰하며 공존하는가? 세르반테스의 돈 키호테.

거의 모든 위대한 걸작들은 그것이 그림이고, 영화고, 음악이고, 소설이고, 시고, 선문답이고를 막론하고 한 공간에 둘 넣기, 곧 1 안에 2넣기, 병 안의 새 꺼내기 초식을 보여주었다. 그것은 구조의 문제, 포지션의 문제다. 새는 하나인데 병 안과 병 밖의 불가능한 공존, 거기서 갈등과 긴장이 일어나는 법이며 작가는 바로 그것을 인간에게 보여주는 것이다.

왜 근대문학의 시조를 이야기할 때 별로 잘 쓴 것 같지도 않은 세르반테스의 돈 키호테를 강조하고 확실히 잘 쓴 세익스피어의 햄릿은 낮추는가? 왜 현대문학을 이야기할 때 별로 팔리지도 않은 스탕달의 적과 흑을 모범으로 삼고, 장안의 지가를 올렸다는 뒤마의 삼총사를 깎아내리는가? 간단하다. 세르반테스는 모형을 그려서 보여주었다. 스탕달도 적과 흑의 극적인 대비를 그려서 보여주었다. 조세희의 난쟁이가 쏘아올린 작은 공이 친절하게 설명하여 주듯이.

그것은 시소와 같다. 어떤 둘이 하나의 토대 위에서 공존하고 있다. 흑과 백이 공존하고, 남자와 여자가 공존하고, 창녀와 여대생이 공존하고, 빛과 어둠이 공존하고, 얼굴이 흰 청소부와 검은 청소부가 공존하고, 블랑쉬와 스탠리가 공존하고, 국정원 요원과 북한 간첩단이 공존한다. 극과 극이 하나의 토대 위에서 서로 의존한 채로 서로를 맹렬히 거부하며 공존하는 것이다.

보통 바보들은 이 시소의 왼편과 오른편 중에 한쪽에 가담하여 상대방을 쳐없애려 한다. 좌파들은 우파를, 우파들은 좌파를 쳐 없애려 한다. 몽룡이 변사또를 쳐없애는 식이다. 그러나 헛수고다. 본질은 시소의 가운데 위치한 사람이다. 가운데 토대가 존재하며 그 토대가 흔들릴 때, 남이든 북이든, 국정원이든 간첩단이든, 남자든 여자든, 블랑쉬든 스탠리든, 적이든 흑이든 살아날 수가 없다.

더 이상 이야기가 불필요 하리라. 하나가 다른 하나를 쳐 없애는 이야기로는 절대 현대문학, 현대예술이 될 수 없다. 그것은 두고와야 할 봉건시대의 것이다. 우르비노의 비너스가 아무리 잘 그려졌어도 아름다움을 취하고 추함을 쳐부수는 그림이라면 결코 현대회화가 아니다. 그것은 아무 것도 아니다. 똥쓰레기다.

그것은 스타벅스의 디자인이 빛과 어둠의 묘한 공존을 추구하듯이 너무나 당연한 현대의 상식이다. 김봉남 아저씨가 흰색을 좋아하는 것은 지맘이지만 만약 그가 검은 색을 거부한다면 결코 그것이 현대의 디자인이 될 수는 없는 것이다. 주변에서 한 구석을 차지할 수는 있어도 21세기의 주류는 절대 될 수 없다. 인상주의는 이미 우리 주변에 쫙 깔려 있다. 아주 스며들어 있다. 주류를 넘어 본류가 되어 있다. 아주 현대 그 자체와 일체가 되어 있다. 영화로는 김기덕이 처음 시작이지만.

비판도 좋다. 문제는 비판만 하는 것이다. 비판만 하는 이유는 비판 밖에 할 줄 모르기 때문이다. 수구꼴통들이 촛불도 반대, 체벌금지도 반대, 미군철수도 반대 하면서 무조건 반대를 일삼는 이유는 그것 밖에 할 줄 아는게 없어서다.

김기덕 감독을 비판하는 사람들은 비판밖에 할줄 아는게 없다는 거다. 즉 지능이 떨어지는 거다. 김기덕 감독은 그들 비판자가 말한 것의 백배나 천배쯤 말하고 있다. 필자는 멍청이 평론가들이 말하지 않는 다른 부분을 이야기한다. 왜 눈에 보이는 것을 그들은 말하지 않을까? 정답 – 보이지 않기 때문이다.

모든 위대한 예술에는 공통된 코드가 있다. 그것은 병 안의 새를 꺼내는 것이며, 1 안에 2를 집어넣는 것이며, 구조 안에서 포지션의 문제를 탐구하는 것이며, 시소의 대칭을 이룬 두 날개 중의 하나에 가담하여 상대방을 타도하는 것이 아니라, 그 가운데의 토대를 흔들어 버리는 것이다. 그것은 무엇인가? 그것은 현대다. 이미 우리 몸에 스며 있다. 그것을 아는 사람들은 영감을 얻는다.

오해다. 마네는 창녀를 그린 것이 아니라 빛을 그렸다. 김기덕 감독은 한국사회의 어두운 이면을 들추어낸 것이 아니라, 절묘하게 균형을 유지한 시소처럼, 팽팽하게 당겨진 활 하나를 그렸다. 하나를 건드리면 전부 무너진다. 뭐 오해하고 싶으면 계속 오해하고 살어라. 세월은 김기덕 감독의 활이 쏜 화살처럼 빠르게 날아간다. 오해 전문의 당신들 이미 구시대가 되어 있다. 세상은 이미 바뀌어져 있다.

김기덕 감독을 비난한다는 것은 스타벅스에서 커피를 마시면서, 그 스타벅스를창조한 인물이 마네인 줄을 모르고, 마네가 빛을 그렸기때문에 그런 현대의 디자인이 나오는 줄 모르고, 우르비노의 비너스에 서푼짜리 감탄을 날리며 마네의 올랭피아를 보고 역겨워 하는 것과 같다. 그것은 모순 그 자체다.되먹지 못한 것이다.

http://gujoron.com**

**

∑