구조론적 사고란 어떤 것인가?

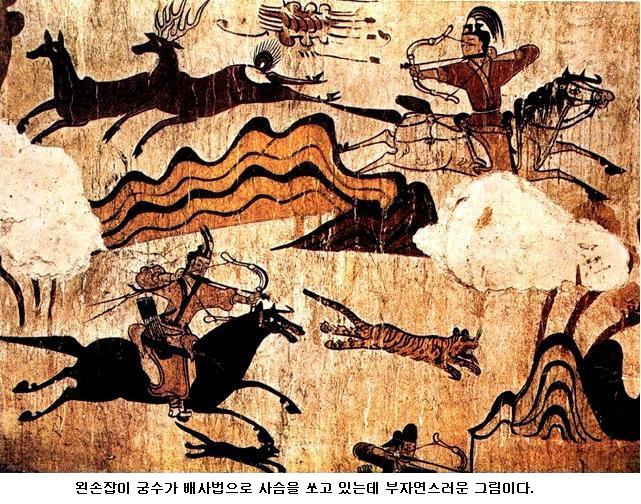

어떤 사람이 이 그림을 보고 문제를 제기했다. 배사법으로 사슴을 쏘는 위쪽 고구려 무사는 표적과 반대방향으로 말을 달리고 있는데 이 장면이 어색하다는 거다. 더군다나 왼손잡이 무사다.

말과 사슴이 달리는 속도가 최대 시속 70키로인데 합치면 시속 140키로다. 화살이 날아가는 속도를 생각할 때 반대쪽으로 말을 달려 사슴을 맞힐 수 있겠느냐다. 화살은 추력을 잃는다.

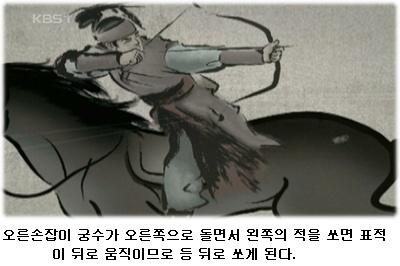

러시아를 평정하고 독일군대를 몰살시킨 몽골족의 배사법은 유명하다. 배사법은 달려오는 적의 오른쪽으로 돌면서 왼쪽으로 쏘는 것이다. 이때 표적의 진행방향이 궁수의 진행방향과 반대되므로 자연히 뒤로 쏘는 형세가 된다.

이는 달아나는 척 하며 적을 유인하여 본대에서 떨어져 나온 적의 분대를 포위 섬멸함으로써 적군을 조금씩 소모시켜 가는 몽골기병 특유의 자연스러운 활쏘기 방법일 뿐 의도적으로 뒤로 쏘는 것이 아니다. 사슴은 적군이 아니다. 추력을 손해보는데 굳이 뒤로 쏠 이유가 없다.

실은 사슴의 오른쪽으로 돌며 왼쪽으로 쏘는 것이다. 문제는 화공이 이 장면을 그릴 수 없다는 점이다. 사슴이 인물의 왼쪽에 있다는게 원초적인 걸림돌이다. 사슴이 인물과 겹치지 않아야 하기 때문이다.

사슴이 왼쪽에 있을 때 인물의 등에 가려지므로 오른손잡이 궁수가 활쏘는 모습을 정확히 표현하여 그릴 수 없다. 특히 인물을 그리다보면 얼굴부터 먼저 그리는 데서 문제가 생긴다.

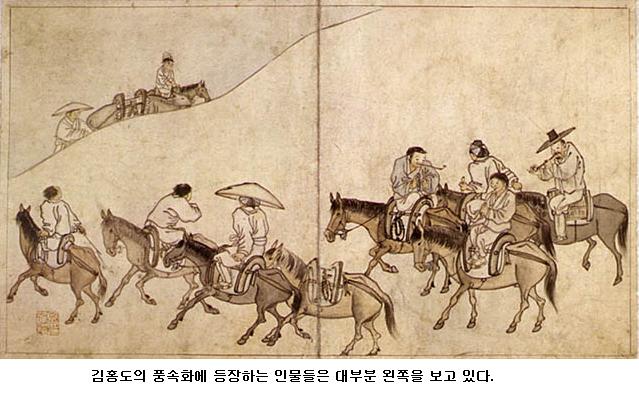

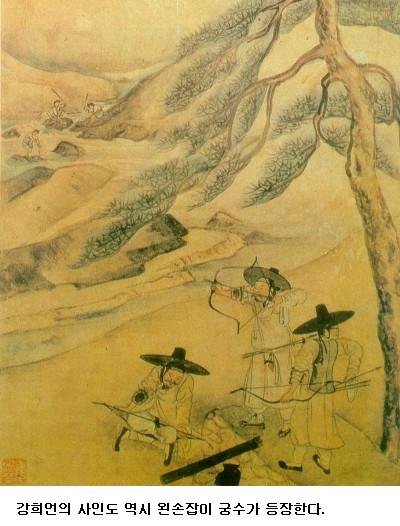

얼굴없는 무사를 그릴 수는 없지 않은가? 자연히 인물은 왼손잡이가 되고 말은 뒤로 달리게 된다. 김홍도의 활쏘기 그림 역시 왼손잡이 궁수가 등장한다. 자연스럽지 않다. 왜 왼손잡이를 그렸을까?

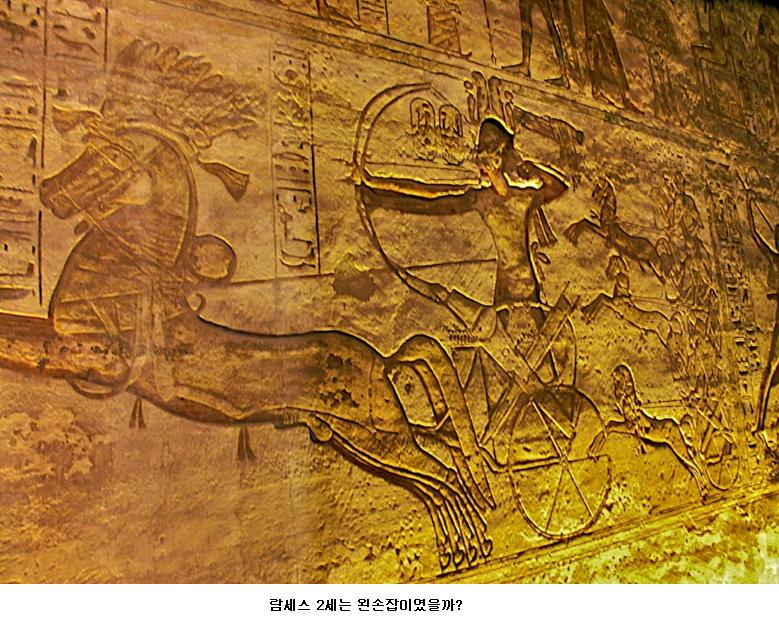

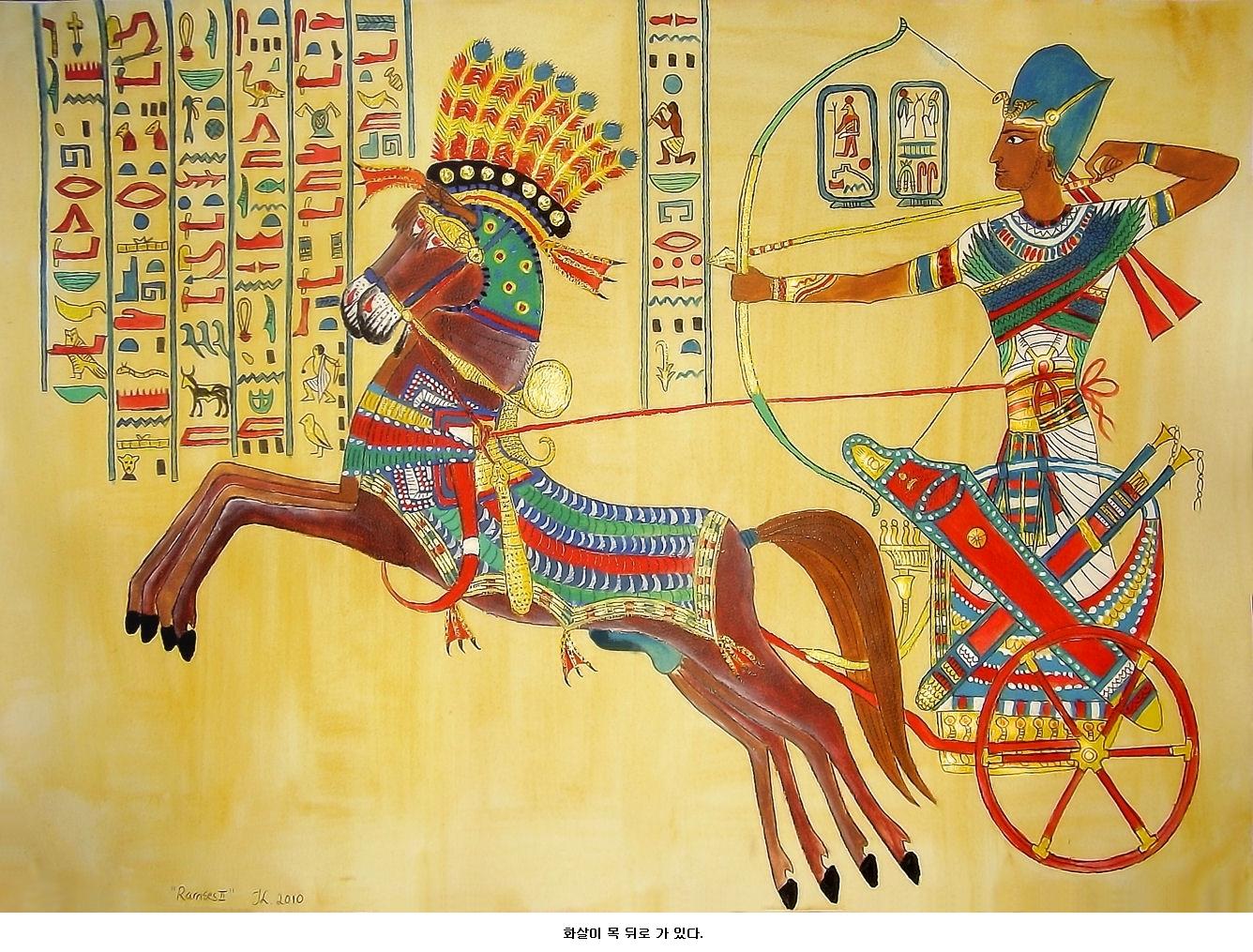

주인공인 궁수를 얼굴없는 사람으로 만들 수 없으니 편한대로 그린 것이다. 람세스 2세도 왼손잡이로 되어 있다. 이집트 벽화 그림은 인물의 얼굴을 측면으로 그리고 가슴은 정면으로 그린다.

이 역시 자연의 사실과 맞지 않는 어색한 그림이다. 화살이 목 뒤로 가 있는 점을 보면 람세스 2세는 분명 오른손잡이다. 그런데 옷의 장식을 보면 정면이다. 편한대로 사실을 왜곡한 것이다.

상당히 많은 그림들이 왼손잡이 궁수를 그리고 있다. 이는 표적을 왼쪽에 두고 인물을 오른쪽에 배치하기 때문이다. 반구대 암각화도 사냥감의 오른쪽에 인물이 배치된 예가 많다.

군대가 밀집대형을 이루었을 때 왼손잡이가 왼손에 칼을 쥐면 왼쪽의 동료를 찌르게 된다. 그러므로 군대에서 왼손잡이는 환영받지 못했다. 이는 기병의 운용에서도 마찬가지다.

다수의 오른손잡이들이 적군의 오른쪽으로 도는데 왼손잡이가 홀로 역주행을 하면 교통사고를 유발하여 곤란해진다. 기병 중에 왼손잡이 궁수는 거의 없었다고 보아야 한다. 물론 보병에는 왼손잡이 궁수가 있을 수 있다.

김홍도의 풍속화에 등장하는 인물은 대개 왼쪽을 보고 있다. 이는 글을 쓸 때 가로쓰기가 편하기 때문이다. 한자도 획은 왼쪽에서 오른쪽으로 긋는다. 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰면 팔꿈치가 옆구리에 부딪혀서 곤란해진다.

고구려 고분벽화의 인물들 역시 대개 왼쪽을 바라보고 있다. 왜? 오른손잡이인 인간이 오른손의 대척점인 왼쪽에 표적을 두기 때문이다. 그러므로 우측통행이 자연스럽고 좌측통행은 부자연스럽다.

육상경기에서 트랙을 왼쪽으로 도는 것과 같다. 표적이 왼쪽에 있을 때 인간은 안심한다. 왼손으로 견제하고 오른손으로 대응할 수 있기 때문이다. 고대 그리스인들도 올림픽 경기에서 왼쪽으로 돌았다.

방진을 치고 대결하는 팔랑크스식 전투에서도 우익에 주력을 세우고 시계 반대방향으로 돌면서 싸웠다. 서로 상대편의 좌익을 겨냥하여 태극모양을 이루고 제자리에서 뱅뱅 도는 싸움이었다.

경마장의 말들 역시 왼쪽으로 돈다. 군인들의 사열도 왼쪽으로 분열하며 연단의 주빈을 향하여 우로봐를 한다. 암스트롱이 왼발을 먼저 달에 디딘 것은 오른발을 축으로 삼아 몸을 지탱해야 하기 때문이다.

돌발상황이 벌어졌을 때 오른발로 몸을 지탱해야 안전하다. 계단을 내려갈 때 왼발부터 먼저 내딛는 것이 보통이다. 권투선수 역시 사우스포는 반시계방향으로 돌고 오소독스는 시계방향으로 돈다.

이는 왼손 잽으로 상대를 견제하고 오른손 훅으로 받아치려고 하기 때문이다. 이때 표적과 시소모양의 대칭구도를 이룬다.

여기서 중요한 것은 구조적 관점이다. 구조는 내재한 메커니즘을 보는 것이다. 그림 안에 질서가 있다. 그 질서에서 답을 찾아야 한다. 그 질서의 첫 번째 원칙은 에너지의 결이다. 간단히 편한대로 간다는 거다.

대개 그림 바깥에서 주어지는 어떤 의도나 목적에서 답을 찾으려 하지만 실패다. 질서는 시스템 안쪽에 있다. 그것이 결이며 결은 편한대로다. 인간은 어떤 결정을 내리는가? 결정하기 편한 것을 결정한다.

왜 히틀러는 침략을 결정했을까? 그것이 가장 쉬운 결정이었기 때문이다. 왜 악당은 나쁜 짓을 일삼을까? 그것이 가장 쉬운 결정이기 때문이다. 차기 총선과 대선의 결과는 어떻게 될까? 쉬운대로 된다. 무엇이 쉬운가?

http://gujoron.com

∑