믿음이란 무엇인가?

도덕적 당위에 따른 인간의 신념과 자연의 법칙은 일치하지 않는다. 인간은 살아야 한다는 것이 도덕적 당위다. 그런데 인간은 죽는다. 다만 공동체는 죽지 않는다. 여기서 패턴을 발견할 수 있다.

◎ 이상이 옳다.≫현실은 그렇지 않다.≫끝까지 가면 공동체적 이상이 옳다.

인간들 사이에서 일어나는 모든 논쟁은 이거다. 여기서 첫 번째 이상과 마지막의 이상이 다르다는 점이 각별하다. 아주 다른건 아니다. 이상은 원래 공동체적 개념이다. 끝까지 가는게 이상이다.

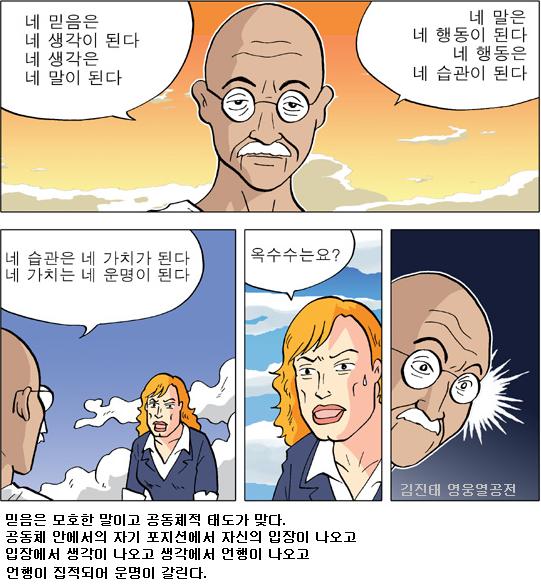

김진태 화백의 영웅열공전을 참고하자. 믿음이 생각을 낳고, 생각이 말을 낳고, 말이 행동을 낳고, 행동이 습관을 낳고, 습관이 가치를 낳고, 가치가 운명을 낳는다. 그런데 너무 길다. 7개나 된다.

‘믿음, 생각, 말, 행동, 습관’에서 자르자. 여기까지는 구체적인 인간의 행동이고 그 뒤의 가치, 운명은 추상개념이니 구분이 다르다. 하여간 ‘믿음≫생각≫말≫행동≫습관’이 구조론의 결과 같다.

간디는 무슨 말을 하려는 걸까? ‘믿음≫생각≫말≫행동≫습관’이 되려면 긴 시간이 필요하다. 습관이 운명으로 굳어지려면 최소 30년 잡아야 한다. 그런데 이건 시간이다. 공간도 봐야 한다.

이상이 현실을 이기려면 혼자서는 안 되고 백만 명, 천만 명이 합세해야 한다. 한 명의 ‘믿음≫생각≫말≫행동≫습관’이 아니라 백만 명, 천만 명의 ‘믿음≫생각≫말≫행동≫습관’이 운명을 바꾼다.

다른 패턴을 보자. 돈보다 인간이 우선이라는 것이 도덕적 당위다. 그런데 현실은 인간이 돈에 밀린다. 그런데 공동체는 돈에 밀리지 않는다. 공동체로 보면 다시 돈보다 인간이 우선이다.

◎ 인간이 돈에 앞서야 한다.(도덕적 당위)

◎ 현실은 돈이 인간에 앞선다.(자연의 법칙)

◎ 진실은 공동체가 돈에 앞선다.(보편적 진리)

개인으로 보면 인간은 죽는다는 자연의 법칙이 인간은 살아야 한다는 도덕적 당위을 이기지만, 공동체로 보면 다시 인간은 살아야 한다는 도덕적 당위가 이기듯이 공동체로 보면 인간이 이긴다.

김진태 화백의 만화로 돌아가서 믿음≫생각≫말≫행동≫습관은 수준이하의 표현이고 여기서 믿음은 곧 공동체적 입장이다. 믿음이 생각을 낳는게 아니고 공동체적 입장이 생각을 낳는 거다.

◎ 공동체적 입장≫개인의 포지션≫생각과 의도≫말과 행동≫공동체의 운명

특히 종교에서 말하는 믿음이라는 것은 절대자에게 판단과 결정을 위임하는 건데 이건 멍청한 거고 과학으로 보면 인간이 개인이 아닌 공동체적 포지션을 가지는 것이고 그것은 존엄이다.

개인이 인류의 대표자 마음을 가지는 것이 존엄이다. 그것이 참된 믿음이다. 절대자에게 판단과 결정을 위임하는 종교인의 믿음은 거짓 믿음이다. 혹은 공동체에 의존하는 어리광도 가짜다.

◎ 참된 믿음 – 공동체의 대표자 포지션에 서는 것. 깨달음의 입장.

◎ 종교 믿음 – 절대자에게 판단과 결정을 위임하고 속편하게 사는 것.

◎ 본능 믿음 – 인간의 타고난 공동체적 본성. 어리광.

세 가지 믿음이 있다. 참된 믿음은 깨달음의 믿음이다. 그것은 인류의 대표자 마음을 가지는 것이며 존엄을 얻는 것이다. 개인이 죽지 공동체는 죽지 않는다. 인류는 죽지 않고 우주는 죽지 않는다.

종교의 믿음은 절대자에게 판단과 결정을 위임함으로써 마음의 평안을 구하는 정신의 도피다. 이건 권할 바가 못된다. 그런데 왜 인간이 종교를 믿느냐다. 그것은 본능의 믿음이 있기 때문이다.

인간은 어떤 의도를 가지고 어떤 대상을 믿는 것이 아니라 원래 천성으로 믿음을 가지고 태어나며 그것을 신앙대상에 투사한. 인간이 신앙하는 진짜 이유는 내면에 믿음이 넘치기 때문이다.

인간은 억압이 있기 때문에 맞서서 저항하며 자유하는 것이 아니라 인간 안에 원래 자유가 넘친다. 그것을 자연스럽게 드러내는 것이다. 사랑도 마찬가지다. 원래 인간 안에 사랑이 고여 있다.

어떤 대상을 사랑하는게 아니라 원래 내 안에 사랑이 들어차 있으며 그것이 특정한 시공간의 지점에서 반응하는 것이다. 종을 때리면 소리가 나고 유황과 적린을 반응시키면 불꽃이 일어난다.

아티스트가 맥점과 급소를 찾아 반응을 끌어낸다. 종은 의도 때문에 소리를 토하는게 아니고 화약은 의도 때문에 불꽃을 내는게 아니다. 믿음도 마찬가지다. 특정 환경에서 본능이 반응한다.

믿음은 지극히 인간적인 행동이며 자연스러운 거다. 근데 그 믿음의 과정에서 거짓을 꾸며낸다. 화약이 불을 내는 것은 자연의 반응인데 따지니까 나쁜놈 태워죽이려 한다는둥 이유를 꾸며댄다.

무신론자라 해도 관찰해보면 특별히 스트레스 받는 지점이 있고 그것은 타고난 믿음의 본성 때문이다. 어떻게든 사회성을 드러내고 만다. 존엄해야 속도 편하고 행동도 자연스럽기 때문이다.

참된 믿음을 가져야 한다. 그것은 공동체적 입장을 가지는 것이며 존엄을 얻는 것이며, 우주의 대표자 마음을 얻는 것이며, 한 개인이 아닌 인류 전체, 우주 전체를 생각하고 행동하는 것이다.

그렇게 할 때 크게 세력을 얻고 김연아의 실수를 피한다. 김연아는 피겨스케이팅의 대표자가 되었으면 한 단계 올라서서 인류의 지성과 어울려야 한다. 광고쟁이 비위나 맞춘다면 슬픈거다.

단어가 함정이다. 교주가 ‘믿느냐?’고 할 때 그 의미는 애매하다. ‘내 말 좀 들어라’는 뜻일 때가 많다. 믿음이라는 단어는 얼마든지 속임수에 쓰일 수 있다. 공동체적 포지션도 너무 길다.

존엄이 좋은 단어이나 알아먹을 사람이 많지 않다. 깨달음 역시 약간 각도가 어긋난다. 참된 믿음을 나타내는 단어는 없다. 그러므로 아무도 말하지 않은 것이다. 구조로 볼 밖에.

인간의 언어는 진리를 나타낼 수 없다. 그래도 포지션은 있다. 구조로 보면 인간의 행동은 전체≫부분이다. 당신의 전체는 무엇인가? 무엇이든 그 전체를 기준으로 행동하는 것이 믿음이다.

나침반을 가져야 한다. 좌표를 읽어야 한다. 항상 전체를 보는 눈을 뜨고 있어야 한다. 긴장타야 한다. 그리고 작은 바람에도 민감하게 반응해야 한다. 섬세해야 한다. 완전성의 눈을 떠야 한다.

그것이 독락당의 의미다.

커다란 전체에 도달하면 내려가는 길이 없다.

어떤 사상이든 시조는 바른 말을 한다.

그러나 뒤에 온중흥조는 반드시 참뜻을 왜곡시키고 만다.

시조는 진리를 나침반으로 삼지만 중흥조는 시조의 어록을 기준으로 삼기 때문이다.

인간의 언어는 이미 상대성이 들어간 것이며 그때부터 수요공급의 법칙이 기능한다.

사회가 그 말을 받아들이기 시작하면서부터 사회의 필요에 맞추어 왜곡된다.

http://gujoron.com

∑