신은 늘 그대가 된다

조사가 서쪽에서 온 뜻은 무엇입니까?

뜰앞의 잣나무로다.

(祖師 西來意 庭前 栢樹子)

그대는 신이 될 수 없다. 신은 늘 그대가 된다.(달이 뜨다. p136)

#

이해들은 하셨는지 모르겠다. 1천 7백 공안이 있다고는 하나 모두 이 하나의 문답을 흉내낸 것이다. 이걸로 끝났다. 그대가 어떤 질문을 하든, 혹은 어떤 대답을 하든 질문은 물음표고 대답은 느낌표다. 물음표와 느낌표가 서로 대칭을 이룬 채로 마주본다.

그 사이에 무엇이 있는가? 사이가 존재한다.

사이는 존재한다. 깨달음은 관계를 깨닫는다. 관계는 한자어고 우리말은 사이다. 요는 그 사이가 존재하여 있다는 거다. 알겠는가? 사이가 있다. 그 사이를 보았는가? 사이가 보이지 않던가?

영희와 철수가 싸우고 있다. 사이가 없다고 믿는 퇴계는 말한다. ‘영희와 철수의 사이가 나쁘군. 영희야! 철수야! 오늘부터 사이좋게 놀아라.’ 그래서 문제가 해결되었을까? 천만에. 영희와 철수는 싸움을 멈추지 않는다.

여당과 야당이 싸움을 멈추던가? 그런 일은 기대하지 않는게 좋다.

사이가 있다고 믿는 율곡은 말로 아니하고 행동으로 바룬다. ‘영희와 철수의 사이가 좁군. 너희들 좁은 방에서 싸우지 말고 넓은 마당에 나가서 놀아라.’ 사이는 둘이 공유하는 토대다. 문제는 그것이 실제로 있다는 거다. 그 토대를 넓혀주면 문제는 해결된다. 정답이 있다. 퇴계는 틀렸고 율곡이 옳다. 퇴계는 문제를 해결하지 못하고 율곡은 문제를 해결하기 때문이다.

영희와 철수가 싸우는 이유는 가지고 놀 장난감이 하나 뿐이기 때문이다. 서로 공유하는 토대가 좁은 것이다. 깨달음은 그 공유하는 토대를 깨닫는 것이다. 토대를 넓히면 된다. 장난감을 하나 더 주면 된다. 토대가 반드시 공간의 면적이거나 물질적 존재인 것은 아니다. 진정으로 넓혀야 할 것은 마음사이다. 마음의 촉수를 늘려야 한다. 당신은 몇 개의 촉수를 가지고 있는가? 깨달음은 관계의 밀도를 높이며 그것은 마음의 촉수를 늘림으로써 가능하다.

요철(凹凸)의 톱니가 그 촉수다. 요철이 적으면 싸운다. 레고블럭이 돈을 번 이유는 요철의 톱니가 충분히 많았기 때문이다. 톱니가 많아야 다양한 창의를 할 수 있기 때문이다. 요철이 넉넉할 때 철수와 영희는 화해한다. 마음에도 그러한 톱니가 있다. 많은 지식과 관심과 흥미를 공유해야 창의할 수 있다. 7음계가 있어야 화음을 만들 수 있다. 서로 겹치는 부분이 있을 때 문제는 해결된다.

남자와 남자는 겹치는 부분이 많으므로 쉽게 친구가 된다. 그러나 진정한 친구는 되기 어렵다. 겹치는 정도가 얕기 때문이다. 남자와 여자는 깊게 겹치므로 한 번 친구가 되면 부부를 이루고 평생을 붙어다닌다. 레고블럭이 돈을 번 이유는 역시 그 요철을 충분히 깊게 파서 꽉 물리도록 했기 때문이다.

사이는 실제로 존재하여 있다. 그 맞물리는 깊이와 숫자를 조절할 수 있다. 따라서 그것을 통제할 수 있고, 제압할 수 있고, 장악할 수 있고 조율할 수도 있다. 연주할 수 있고 창의할 수 있다. 사이가 하나의 추상적 관념일 뿐이고 실제로는 없다고 여기는 것과는 큰 차이가 있다. 사이를 추상적 개념으로 받아들이는 한 그것을 조절할 수 없고, 장악할 수 없고, 변주할 수 없고. 응용할 수 없다. 거의 아무 것도 할 수 없다. 실패를 거듭할 뿐이다.

사이의 존재를 보지 못한 퇴계는 영희와 철수의 싸움을 말리지 못한다. 그냥 잔소리나 하고 끝내는 거다. 문제해결은 실패다.

다시 묻는다. 조사가 서쪽에서 온 뜻은 무엇인가? 답은 나왔다. 질문이 물음표면 답은 느낌표다. 느낌표는 완전성이다. 완전할 때 인간은 감탄한다. 그래서 느낌표다. 부처는 느낌표다. 부처는 완전하다.

뜰앞의 잣나무는 완전하다. 아니 완전하지 않다. 컵이 하나 있다. 컵은 주둥이가 깨지지 않았고 실금이 가지도 않았다. 컵은 완전하다. 그러나 불완전하다. 왜인가? 그 컵에 커피를 따라놓지 않았기 때문이다.

컵에 커피가 따라졌다. 커피가 있는 컵이다. 완전한가? 완전하지 않다. 그 커피를 마실 사람이 없기 때문이다. 커피는 곧 식어버린다. 곤란하다. 그대에게 한 잔의 커피를 권한다. 그대는 지금 커피를 마실 수 있어야 한다. 이제 완전한가? 여전히 완전하지 않다.

당신이 어떤 답을 하든 완전하지 않다. 당신이 답했기 때문에 완전하지 않다. 당신이 답변자의 포지션을 가지고 질문자의 맞은 편에 서서 대칭성을 이루고 부속품으로 기능하는 한 당신은 완전하지 않다. 무엇인가? 컵으로 부족하고, 커피로도 부족하고, 손님으로도 부족하다. 완전한 것은? 대화다. 소통이다. 당신과 나는 한 잔의 커피를 앞에 놓고 대화할 수 있다. 여전히 불완전하다.

이쯤되면 여러분은 뜰앞의 잣나무를 알아챘을 것이다. 그대는 신이 될 수 없다. 왜냐하면 내가 그대를 바라보고 있기 때문이다. 왜냐하면 그대는 나의 초대된 손님이기 때문이다. 신은 완전성이다. 그대는 완전할 수 없다. 그대라는 대명사가 이미 불완전을 뜻하기 때문이다. 대명사의 대(代)자가 붙으면 이미 실패다. 대(代)에서 탈출해야 한다. 그대 안에 완전성이 있는 것이 아니라 반대로 완전성 안에 그대가 있다.

그렇다. 사과는 사과밭에 있다. 콩은 콩밭에 있다. 당신은 지구밭에 있다. 깨달음은 부처밭에 있다. 이제 알겠는가? 어떤 대상에서도 당신은 완전성을 찾을 수 없다. 반면 완전성 안에서는 어떤 대상이든 찾을 수 있다. 그대 안에는 신이 없지만 신에게는 그대가 있다. 순수성, 활동성, 대칭성, 방향성, 창조성으로 올라오는 한 그대는 포지션을 가지고 부속품처럼 기능할 뿐이다. 그대는 세상의 무대 안에서 연극 안에 갇힌다. 탈출하지 않으면 안 된다.

사이의 촉수는 다섯 개다. 이 다섯 개의 요철(凹凸)에 의해 레고블럭은 단단히 물리게 된다. 관계는 밀접하게 된다. 내 안의 전부로 상대의 전부를 끌어내는 진정한 관계가 된다. 사이가 존재하는 것은 이것이 있고 또 우리가 이것을 임의로 조절할 수 있기 때문이다. 이것을 변주할 수도 있고 응용할 수도 있고 창의할 수도 있기 때문이다. 자기에게로 가져갈 수 있기 때문이다.

왕자 안에는 왕국이 없지만 왕국 안에는 왕자가 있다. 그대가 진리의 왕국으로 들어서는 순간 그대는 왕자가 된다. 잣나무는 부처가 될 수 없지만 부처는 잣나무일 수 있다. 완전한 것은 무엇인가? 부처가 그대를 초대했을 때이다. 진리가 그대를 초대했을 때이다. 달마가 그대를 초대했을 때이다. 배달하여 그대가 또다른 누군가를 그 방법으로 초대할 때이다. 그러므로 퍼뜩 깨달을 일이다. 도무지 뜰앞의 잣나무라는 사실을. 그대가 달마의 초대를 받아 이곳에 왔다는 사실을.

아직도 모르겠다는 분은 자수하세요.

###

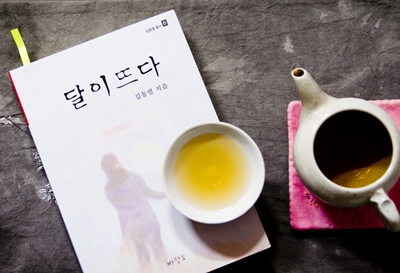

제가 이 한 권의 책으로 님을 초대하듯이 님 또한 누군가를 초대할 때 비로소 완전합니다. 그러므로 신은 오래전부터 우리를 초대해놓고 기다리고 있었다는 사실을 이제는 받아들여야 합니다. 그 사실을 받아들이지 않으면? 문제는 해결되지 않습니다. 당신 대신 다른 사람이 그 자리로 안내될 것입니다.

http://gujoron.com/xe/?mid=Moon

∑