마음은 어디서 나왔는가?

문답의 의도는 시선이 어느 방향으로 향하여 있는가를 보는 데 있습니다. 시선이 하부구조를 바라보고 있으면 실패, 상부구조를 향해야 정답입니다.

우리말 마음은 ‘머금다’는 뜻인데 의도를 가지고 있다는 것이고 이는 하부구조에 가깝습니다. 한자어 심(心)은 중심, 핵심, 본심을 말하는데 상대적으로 상부구조에 가깝습니다.

우리말 마음은 변덕스런 마음, 감정, 욕망을 의미할 때가 많으므로 한국에서는 ‘마음을 비워라’거나, ‘마음을 내려놓아라’거나 이런 말이 잘 먹히지요. 이미 실패입니다. 뭔가를 비우려고 하고 내려놓으려고 하면 이미 실패입니다.

혜능은 거울을 닦지 않았습니다. 거울 안쪽을 보고 있으면 이미 실패입니다.

중국의 심(心)은 다릅니다. 심은 광범위하게 쓰이는데 충(忠)자에 심이 들어가 있다든가, 일편단심이라든가 하는 말에서 보듯이 심은 불변의 마음을 의미합니다. 우리말 마음과 정반대의 의미로 쓰입니다.

(일편단심은 ‘한 조각 붉은 마음’이 아닙니다. 이건 석봉 천자문이고 단(丹)은 황화수은입니다. 수은이므로 벌레가 먹지 않고 따라서 변하지 않습니다. 단 1편(片)으로 많은 도장밥을 만들 수 있지요. 도장은 변하지 말라고 찍는 거고.)

주자학을 심학이라고 하기도 하고, 불교를 심학이라고 하기도 하고, 양명학을 심학이라고도 하는데, 여기서 중국인들이 너도 나도 심(心)을 탐냈다는 사실을 알 수 있지요.

주자학을 심학이라고 하기도 하고, 불교를 심학이라고 하기도 하고, 양명학을 심학이라고도 하는데, 여기서 중국인들이 너도 나도 심(心)을 탐냈다는 사실을 알 수 있지요.

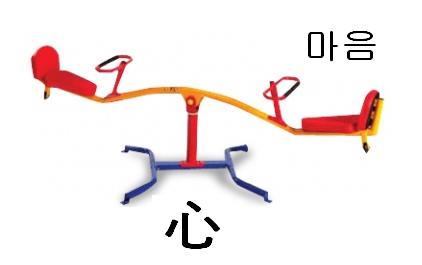

심은 핵심이거나 본심이거나 중심이거나 속 고갱이의 심이거나 볼펜심이거나 촛불의 심지이거나 어떤 센터, 가운데를 의미합니다. 시소로 보면 시소의 중심축이 한자어 심이고 시소의 양쪽 날개는 우리말 마음입니다.

한자 단어 심(心)은 ‘심지가 굳어야 한다’는 표현처럼 대개 불변의 마음, 의연한 마음, 당당한 마음을 나타내고 있습니다.

마음은 마음에서 나왔습니다. 하부구조는 상부구조에서 나왔습니다. 변덕스런 마음은 변하지 않는 마음에서 나왔습니다. 그것은 무엇일까요? 상호작용입니다. 마음은 자기 마음이 아닙니다. 이미 내 안에 많은 것들이 침투해 있습니다. 눈과 귀와 코와 입과 피부로 내 바깥의 환경이 들어와 있습니다.

마음은 나의 작심한 의도가 아니라 바깥환경과의 대화이며 그 대화의 축이며 밸런스입니다. 그것은 기독교식으로 사랑이기도 하고 불교식으로 자비이기도 합니다. 마음은 환경과의 상호작용에서 나왔고, 그 상호작용은 사랑에서 나왔습니다. 사랑 역시 하부구조의 ‘사랑하다’가 아닌 상부구조의 보편적인 사랑을 의미해야 합니다. 한국사람은 뭐든 동사로 만드는 버릇이 있는데 아주 안 좋습니다.

무엇인가? 활발한 상호작용이 있고 상호작용에 따른 대표성이 있고, 그 상호작용의 트래픽이 걸려 있고, 그 트래픽에 따른 온도가 있는 것입니다. 사랑의 온도가 있다는 말입니다. 한국의 사랑은 몇 도인가요?

우리말 마음은 상호작용의 불안한 결과를 의미할 때가 많고, 한자어 심(心)은 그 상호작용의 떳떳한 대표성을 의미할 때가 많습니다. 마음의 본부가 있다는 거죠. 본부의 마음을 가져야 합니다. 그릇에 담은 내용물의 마음이 아니라, 그 내용물의 담을 그릇의 마음을 가져야 합니다.

내용물은 여럿일수록 좋으나 그릇은 하나여야 합니다. 내용물은 채울수록 좋으나 그릇은 비워두어야 합니다. 그러나 중심은 잡아야 합니다. 막연하게 내려놓는다는 것은 그릇을 비우다가 쪽박을 깨는 경우이고, 빈그릇이되 중심이 낮아야 승객을 그 배에 태울 수 있습니다.

비워야 1이 되고 1이어야 대표성을 얻어 외부와 소통합니다. 마음을 1로 보느냐 2로 보느냐가 이 질문의 의도입니다.

자동차 운전을 하는데 연비를 높이려면 어떻게 해야 할까요? 여기서 물리학도의 답은 ‘운동에너지를 버리지 말라. 그 방법은 브레이크를 밟지 않는 것이다.’입니다. 기름을 아끼는 방법은 여러 가지가 있지만 귀에 쏙 들어오는 방법은 이것입니다.

잡다한 중간과정 생략하고 전체를 하나의 통짜덩어리로 보는 관점입니다. 엔진이 만들어낸 운동에너지를 길바닥에 팽개쳐 버리지 않으면 됩니다. 어떤 식이든 브레이크를 최대한 안 밟으면 됩니다. 1로 답해야 합니다.

세상을 통짜덩어리로 보는 관점이 필요합니다. 상부구조를 보는 것이죠. 전체를 한 줄에 꿰어 판단하는 것입니다. 대부분 상대방의 행동에 맞서 응수하려고 합니다. 실패입니다. 상대방의 재반격이 있기 때문입니다. 그 경우는 2입니다.

축을 잡아야 합니다. 심(心)을 차지하는 거죠. 그것은 상대방을 어떻게 대우하는가입니다. 상대방을 시소의 날개에 태우면 피곤해집니다. 축에 태워야 합니다. 사랑의 온도에 그것은 달려 있습니다.

질문은 주관식이므로 정해진 답은 없으나 상호작용을 언급하거나 상부구조를 보는 시야를 보이신 분은 모두 맞습니다. 그러나 진짜 답은 자기 이야기를 해야 합니다. 질문에 답하려고 하면 이미 틀렸습니다.