구조론은 모형으로 사유한다. 이거 중요하다. 이 점을 놓치면 원초적으로 대화가 안 되는 거다. 인문학은 의사결정학이다. 인문학을 공부하면 의사결정을 잘 하게 되는 것이다. 그런데 사람들이 인문학을 공부해서 과연 의사결정을 잘 하게 되었는가? 그렇지 않다.

인문학은 확실한 의사결정의 판단기준이 없다. 그것이 없어야 한다고 여기는 사람도 있다. 인문학은 다양한 가능성을 모색하는데 의미를 둘 뿐 똑떨어지는 정답을 말하면 안 된다는 식이다. 잘못된 생각이다. 확실한 판단기준을 만들어야 한다. 모형을 쓰면 가능하다.

수학은 확실한 판단기준이 있다. 숫자가 있기에 가능하다. 숫자는 1이다. ‘근데 벌레먹은 사과는요?’ - 이런 소리 하면 안 된다. 그런데 원래는 수학이 없었다. 수학도 누군가 만들어낸 것이다. 그때 그시절엔 물물교환을 해도 그냥 목청 큰 넘이 이기는 판이었다.

수학이 나타나서 그러한 불필요한 소란을 잠재운 것이다. 그러나 현실은 어디라도 시궁창인 법, 수학이 힘을 쓰는 이 시대에도 많은 함정들이 있다. 사과 한 개를 주기로 해놓고 풋사과를 주는 넘이 없나, 태풍에 떨어진 낙과를 주는 넘이 없나 별의 별 일이 다 있다.

이런건 논외다. 수학에서 그런 불량품은 빼고 논해야 한다. 뚜렷한 기준이 있는 수학도 이럴진대, 인문학 분야는 말할 것도 없다. 그냥 목청 큰 넘이 이기는 것이다. 의사결정이라는 본질을 벗어나서 감동을 주려고 하고 눈물을 짜려고 하는 넘이 이기는 세상이다.

구조는 뼈다. 뼈가 작동하는 원리는 대칭이다. 대칭으로 보면 된다. 대칭에는 축이 있다. 축을 찾으면 통제할 수 있다. 축이 여럿 있으면? 축의 축이 되는 하나의 소실점이 있다. 왜인가? 공유되기 때문이다. 어떤 둘 사이에 공유되는 지점은 반드시 있다.

그것이 없을 수는 절대로 없다. 속임수가 난무하는 세상이지만 절대로 속일 수 없는 지점이 있다. 납치범이 인질 몸값을 받으려 한다면 어떤 형태로든 한 번은 만나야 한다. 접촉점이 있다. 즉 경찰과 인질범이 어떤 하나의 공간을 공유하게 되며 거기서 딱걸린다.

구조론은 구조론의 용어를 쓴다. 질, 입자, 힘, 운동, 량이 있다. 존재론과 인식론도 있다. 이것이 모형을 나타낸다는 점을 망각하면 곤란하다. 질이라고 하니, 국어사전 펴드는 사람은 숫자 1을 이해할 수 없다. 1(일)은 가장 작은 자연수로 0과 2 사이의 정수이다.

위키백과다. 이거 읽으면 1을 이해할 수 있나? 사실 숫자도 모형이다. 물 한 컵에 한 컵을 더하면 큰 한 컵인데요 하는 사람은 수가 모형임을 모르는 것이다. 모형은 복제가 된다. 한 번 복제한 것이 1이다. 구조론의 질, 입자, 힘, 운동, 량도 복제의 모형이다.

단 량을 복제하는 수학과 달리 대칭을 복제한다. 두 량을 대칭시키면 운동이다. 두 운동을 대칭시키면 힘이다. 두 힘을 대칭시키면 입자다. 두 입자를 대칭시키면 질이다. 이들은 인과관계를 이룬다. 보통은 입자를 기준으로 판단한다. 입자는 상호작용을 나타낸다.

◎ 수학은 저울에 계량하는 물체를 같은 크기로 복제한다.

◎ 구조는 물체를 계량하는 그 저울을 같은 층위로 복제한다.

어떤 것에 작용했는데 거기에 어떻게든 반응하면 입자다. 소립자 뉴트리노가 지구를 그냥 관통하여 간다면 뉴트리노 입장에서는 지구가 보이지 않는다. 지구를 통과하고서도 지구의 존재를 인식하지 못하는 것이다. 지구는 투명인간처럼 보이지 않는 존재가 된다.

이럴 때 뉴트리노는 ‘지구는 없다’고 생각한다. 왜냐하면 못봤으니까. ‘뉴선생, 오는 길에 지구를 만나지 않았소?’ ‘아뇨. 못봤는데요?’ 반응하면 입자다. 그런데 반응하려면 반응하게 하는 것이 있어야 하는데 그것은 질이다. 왜 반응할까? 서로 대칭되기 때문이다.

토대를 공유하기 때문이다. 한 공간에 둘이 들어가면 대칭되고 그럴 때 둘은 토대를 공유하며 그렇게 반응한다. 반응하기 이전의 상태는 에너지다. 구조론은 입자 이전의 에너지로 본다. 어떤 계에 에너지가 들어가면 질이고 상대가 그 에너지에 반응하면 입자다.

이때 방향을 틀게 되는데 공간이자 힘이다. 그 방향을 트는 짧은 순간 완전히 멈추게 되는데 시간이자 운동이다. 그리고 최종적으로 에너지가 이탈하게 되면 량이다. 이러한 전개 전체가 사건이다. 이들이 인과율을 이루고 무수히 자기복제하여 세상을 꾸려간다.

반응한다는 것은 마주본다는 것이다. 그러므로 모형이다. 그림으로 나타낼 수 있다. 그림이 뇌에 입력되지 않으면 실패다.

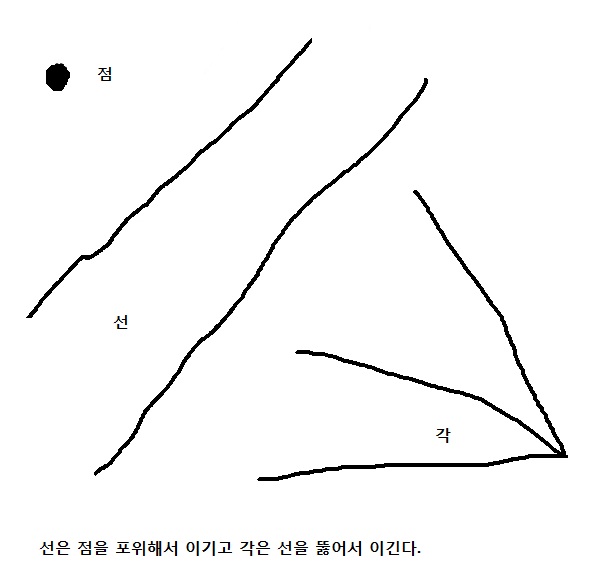

옛날에는 점으로 싸웠다. 기관총이 등장한 1차대전에는 참호를 파고 선으로 싸웠다. 2차대전은 전차를 앞세워 각으로 싸웠다. 그런데 보통은 면을 쓰고 각을 쓰지 않는다. 그러므로 종심작전을 설명할 길이 없다. 그냥 말로 설명해서 알아듣겠는가? 그림이 쉽다.

각에다가 항공기와 공수부대, 공병대를 더하면 입체가 되고 외교와 보급, 수송을 더하면 중첩(밀도)이 된다. 그 배경에는 에너지가 있다. 에너지의 대칭이 모든 것의 토대가 된다. 존재론이니 인식론이니 단어로 표현하지만 이면에는 대칭을 나타내는 모형이 있다.

모형을 말하는데 단어에 집착하면 달이 아니라 손가락을 보는 셈이다. 수학이라도 그렇다. 그냥 1,2,3,4,라고 여기는 것과 자의 눈금으로 여기는건 접근법이 다른 것이다. 1,2,3,4,라고 써놔도 머리 속에는 자의 눈금이 돌아가야 한다. 숫자 들여다보면 곤란하다.

보통은 선위에 면이 있다고 생각하는데, 그렇게 생각해서는 종심작전을 이해하기 어렵습니다. 에너지의 진실에 맞는 형태로 사유를 조직해야 합니다. 에너지는 단지 대칭을 따라갈 뿐입니다. 점이든 선이든 각이든 모두 대칭으로 이해해야 합니다.