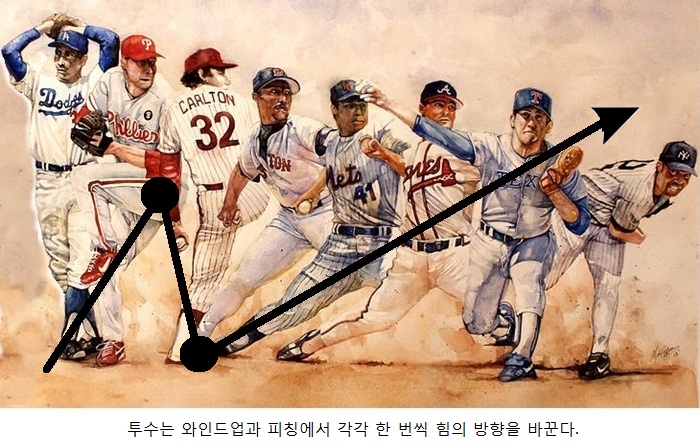

와인드업은 ‘밧줄을 감아올린다’는 뜻이다. 전신에 펼쳐져 있는 신체의 힘을 축이 되는 엉덩이로 감아올린다. 힘은 엉덩이에 모였다가 다시 방향을 틀어 발바닥으로 간다. 이는 상부구조에서의 방향전환이다. 여기서 신체와 축의 대칭이 성립한다. 그 대칭을 비대칭으로 만들어 발바닥으로 힘을 쏘아보낸다.

피칭은 말뚝을 박듯이 ‘박는다’는 뜻이다. 발바닥으로 보내진 힘의 방향을 틀어 손끝으로 보낸다. 발에서 허리와 손을 거쳐 공으로 힘을 쏘아보내는 것이 하부구조에서의 방향전환이다. 여기에는 하체와 상체의 대칭이 있다. 그 대칭을 깨뜨려 공을 쏘아보낸다. 모든 사건에는 2회의 방향전환이 숨어 있다.

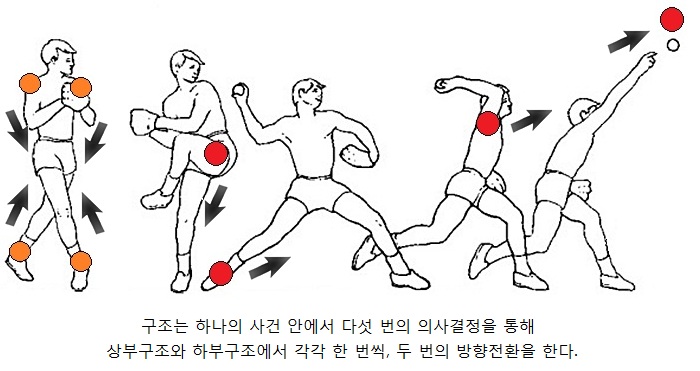

하나의 사건에는 질, 입자, 힘, 운동, 량의 5회 의사결정이 있다. 질은 결합하고, 입자는 독립하고, 힘은 교섭하고, 운동은 변화하고, 양은 침투한다.

질의 결합은 흩어진 신체의 힘을 소실점에 모아 축을 이룬다. 입자의 독립은 축이 전체를 대표한다. 입자는 대표권을 행사하여 축을 이동시킴으로써 비대칭을 연출한다. 힘의 교섭은 발로 땅을 굴러 힘의 방향을 바꾼다. 운동의 변화는 발에서 손으로 힘의 위치를 변화시킨다.

상부구조가 주로 공간의 결정인데 반해, 이 지점에서는 시간이 중요하다. 운동의 속도가 투수의 구속을 결정한다. 양의 침투는 힘이 공으로 침투한다. 이로써 사건의 1 사이클은 종결되며 다시 힘을 쓰려면 원점으로 되돌아가 와인드업부터 새로 시작해야 한다.

어떤 일이든 거기서 두 번의 방향전환, 곧 이중의 역설을 찾아내지 못하면 아직 사건을 이해한 것이 아니다. 미야자키 하야오는 아베가 사안을 너무 단순하게 생각한다고 지적했다. 복잡한 사건은 복잡하게 이해해야 한다는 말이다.

구조는 복잡하다. 방향이 한 번 바뀌면 표시가 나는데 두 번 바뀌면 원래대로 돌아오므로 방향이 바뀐 사실을 눈치채지 못한다. 그러므로 제어에 실패하는 것이다.

첫 번째 방향전환은 팔과 다리와 온 몸이 팀플레이를 하고, 두 번째 방향전환은 팔이 주도하는 개인플레이가 된다. 두 번째만 본 사람은 독재자나 재벌에게 맡겨두면 된다고 착각한다.

공은 팔이 혼자 던지지만 실제로는 온 몸이 가담하여 완벽한 밸런스를 만들어줌으로써 그 팔을 감독하는 것이다. 신체의 한 부분이라도 딴짓하면 밸런스가 붕괴되어 공은 엉뚱한 곳으로 날아간다. 집행은 대통령이 하지만 국민은 그 대통령을 감독해야 한다. 그 과정에 완벽한 밸런스를 유지해야 한다.

어떤 판단을 할때 두 번의 방향전환, 이중의 역설, 팀플레이와 개인플레이를 항상 염두에 두고 이 구조를 시뮬레이션한 다음에 의사결정하는 것이 깨달음입니다. 그냥 판단하면 그냥 틀립니다. 눈치로 판단하는 대중의 균형감각보다 논리로 무장한 지식인의 판단이 더 틀릴 때가 많은데, 그 이유는 내막을 모르는 대중이 방향전환이 없는 것처럼 판단하기 때문입니다. 두 번 방향이 바뀌므로 원래대로가 되어서 바른 판단처럼 보입니다. 지식은 사건 내부에 개입하므로 반드시 오판합니다. 소인배가 벼슬 한 자리를 차지하면 지식인이라도 된 양 머리를 쓰는데 그럴수록 오판합니다. 대중이 일제히 오판하는 경우가 이 경우입니다. 눈 감고 찍어도 50퍼센트는 맞는데 대중이 머리를 쓰면 백퍼센트 틀리게 됩니다.