왜 한글은 위대한가?

그냥 지나갈 수 없는 한글날이다. 한글의 위대함은 특히 서체의 아름다움에 있다. 세계에 무수히 많은 글자가 있지만 영어 알파벳 외에는 글꼴이 아름다운 글자가 별로 없다. 글꼴이 아름답지 않은 이유는 대개 필기체로 썼기 때문이다. 아랍어가 특히 그렇다. 그 지경이면 서체가 모양이 살지 않는다.

알파벳은 고대 그리스인들이 돌에 새겼다. 영어 서체가 괜찮은 이유는 글자를 돌에 새겼기 때문인데 점차 필기체가 유행해서 영어도 서체가 망했다. 디자인은 필기체를 쓰지 않는게 아름답지 않기 때문이다. 일본의 히라가나도 그렇다. 디자인이 망한다. 가타가나는 좀 낫지만 빗금이 많아 불안하다.

하여간 글자는 돌에 새겨야 서체가 아름다워지는데 돌에는 결이 있기 때문이다. 이상한 각도로 꼬불꼬불 새기려고 하면 글자가 뭉개져서 돌에 잘 새겨지지 않는다.중국의 한자를 살펴보자. 붓글씨체다. 붓의 형태에 글자가 맞추어져 있다. 한글은 세종이 전서篆書를 모방하여 서체를 취한 거다.

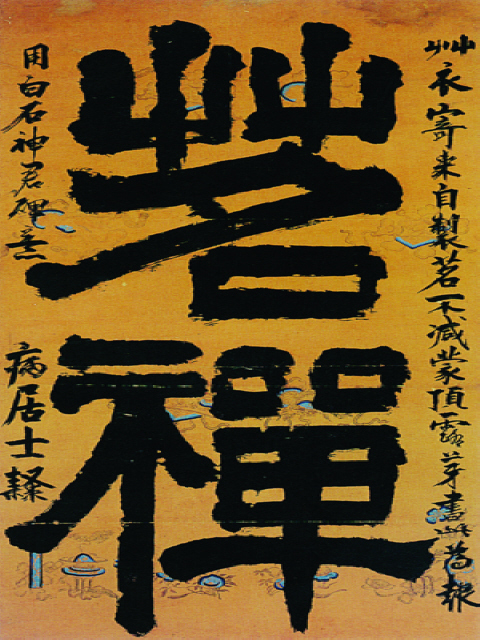

추사는 돌글씨를 모방하여 기운이 묵직하다.

원교 이광사는 붓글씨가 가늘어빠져 잠자리가 날아가듯 하다. 에너지가 약하다.

전서는 돌에 새긴 글자다. 왜냐하면 그 시대의 글자가 돌에 새긴 것을 제외하고는 남은 것이 없기 때문이다. 그 시대에 종이도 없었고 말이다. 한자도 전서가 디자인이 괜찮아서 추사선생이 특별히 애용하였다.왜 세종은 붓으로 쓰는 해서를 취하지 않고 구닥다리 글자체인 전서를 모방했을까?

추사의 마지막 작품 판전은 어린이의 필의로 썼다. 왜 어린이인가? 어린이는 하늘과 가깝다. 글씨를 못 쓰는 어린이처럼 써야 진정성이 드러난다.

여기에는 세종의 깊은 뜻이 숨어 있다. 붓으로 쓰면 삐침이 생긴다. 붓꼬리가 가늘기 때문이다. 그런데 아기에게 한글을 쓰라고 하면 장식적인 글자를 못 쓴다. 아기들은 무조건 네모꼴로 쓴다. 직진 외에는 모른다. 추사의 판전처럼 빼뚤빼뚤 하게 쓴다. 어린이가 연필을 꽉 눌러 쓰면 이렇게 된다.

아기들은 자동으로 훈민정음 창제 당시의 서체를 따르며 나중에 발달된 궁체를 거부한다. 우리가 쓰는 명조체도 붓글씨체다. 고딕체가 더 뇌가 인식하기에 유리하다. 그런데 요즘 시대에 누가 글자를 붓으로 쓰나? 한자도 해서체가 붓글씨체라서 글자가 망한 것이다. 인터넷 시대에는 맞지 않다.

붓글씨는 45도 각도가 많아 쉬운 것을 어렵게 만든다. 무엇보다 아름답지가 않다. 알아보기도 힘들다. 한글은 현대의 모더니즘 서체다. 세종은 왜 현대적인 글자체를 만들었을까? 음양의 원리 때문이다. 이는 필자의 견해다. 한글이 붓글씨체가 아닌 점은 일본인 학자 노마 히데키가 지적했다고.

붓글씨체로 글자를 맹글면 자음과 모음이 결합하는 음양의 이치가 감추어진다. 배우기 어렵다. 한글은 화장지로 쓰려고 갖고 온 종이 한 장으로 응가를 마치기 전에 깨닫는다고 해서 똥글이라는 별명도 있었다. 그 정도로 쉽다는 말이다. 한글에 반영된 음양의 이치가 인간의 뇌구조와 맞기 때문이다.

우리가 한자를 잘 익히지 못하는 이유도 한자에 숨은 발음기호를 빼먹기 때문이다. 한자에는 표음문자의 특징이 반영되어 있는데 우리는 그것을 모른다. 발음은 주로 모음 형태로 숨어 있기 때문에 간과하게 된다. 한자는 표의 표음인데도 말이다. 호浩에는 고告가 숨어 있는데 모음 오가 들어있다.

물수변은 뜻이고 고는 소리다. 우리는 이런 것을 놓친다. 그래서 어렵다. 한자 글자의 제자원리를 알아야 한자가 이해된다. 영어도 마찬가지다. 언어가 처음 탄생되던 때의 본질은 방향지시다. 우리는 언어에 반영된 방향을 망각하고 메시지 곧 의미를 찾는다. 틀렸다. 어린이는 의미라는걸 모른다.

의미는 어른들의 세계다. 영어를 처엄 만들어낸 1만년 전의 구석기 아저씨들이 의미를 알겠냐고. 말이 되는 수작을 해야지. 의미라는 것은 문명시대 인간의 작품이다. 언어에 의미가 있으면 안 된다. 글자도 마찬가지다. 덧입혀진 의미 말고 근본을 따라가야 한다. 언어의 근본은 음양의 조화다.

세종이 한글서체를 당시에 유행하는 해서체를 따르지 않고 현대적인 디자인으로 한 것은 음양의 이치에 꽂혔기 때문이다. 음양의 조화원리에 의해 자연히 알게되어야 한다. 무엇인가?필자가 디자인과 예술에는 반드시 과학성이 반영되어 있어야 한다고 여러번 강조했던 이유가 여기에 있다.

과학적 원리가 반영되지 않으면 좋고 예뻐도 전혀 가치가 없다. 보기 좋다고 좋은게 아니다. 과학적인 것이라야 일의 다음 단계가 있다. 계속 가주는 거다. 왜 세종은 음양의 조화에 꽂혔을까? 우주의 법칙이 반영되어 있기 때문이다.한글이 구조론과 통한다는 점은 필자가 작년엔가 이야기했다.

한글은 점과 선과 각으로 힘의 방향을 지시한다. 글자에 발성법이 나타나 있기 때문에 자연히 터득하게 된다. 점은 혀의 위치를 나타낸다. 선은 턱의 방향을 나타낸다. 각은 구강과 혀의 관계다. 입자는 자음과 모음의 결합을 나타낸다.밀도는 초성과 중성, 종성의 결합 곧 중첩을 나타낸다.

단순히 백성이 쉽게 배우도록 할 의도로 만든 것만은 아니다. 세종은 음운학을 연구하다가 음양의 원리 곧 우주의 작동원리에 꽂힌 것이고 이를 훈민정음으로 테스트한 것이다. 즉 보편성이 있다는 말이다. 누구든 한글의 방법을 모방하면 창의할 수 있다. 창의하고 싶은가? 한글원리를 터득하라.

음양오행설이 많은 사람에게 영감을 주었지만 대개 구라나 치는 용도로나 썼을 뿐 옳게 써먹은 사람은 단 두 사람 밖에 없으니 공자와 세종이다. 두 사람은 음양의 이치를 깨달았으며 그것을 어떻게든 써먹었다. 공자는 인의지신예로 가는 일의 원리에 음양의 원리를 써먹었다. 세종은 한글이다.

간추린결론

한글서체가 붓글씨를 따르지 않은 것은 민중이 쉽게 배우도록 할 의도라는건 일본인 학자의 주장이고 필자의 견해로 보면 음양의 조화원리를 강조하려고 하였기 때문이다. 처음 탄생할 때의 흔적을 가져야 다음 단계가 나와주는 것이다. 한글에 빗금이 다수 들어가면 우리가 한자에 숨은 표음을 모르듯이 제자원리가 은폐되어 한글의 본질이 왜곡된다. 추사가 각진 글자인 전서를 취하고 죽기 사흘 전에 쓴 판전을 어린이의 필의로 쓴 것도 만물의 근본을 추적하려는 마음에 의해서다. 기교와 장식이 들어가면 곤란하다. 망한다.

추사 최후의 걸작 판전은 처음부터 끝까지 붓에 힘을 꽉 주고 마치 석공이 돌에 새기듯이 힘을 써서 쓴 글자입니다. 보통은 힘을 빼고 새가 날아듯 학이 서로 희롱하듯 활개를 치지만 그렇게 하면 현대성이 죽어버립니다. 장난하자는 건가요? 진지해져야 합니다. 기운이 들어차야 합니다. 그것이 모더니즘입니다. 포스트모더니즘은 이미 장난치는 거고 기교가 들어간 것이고 망한 겁니다.