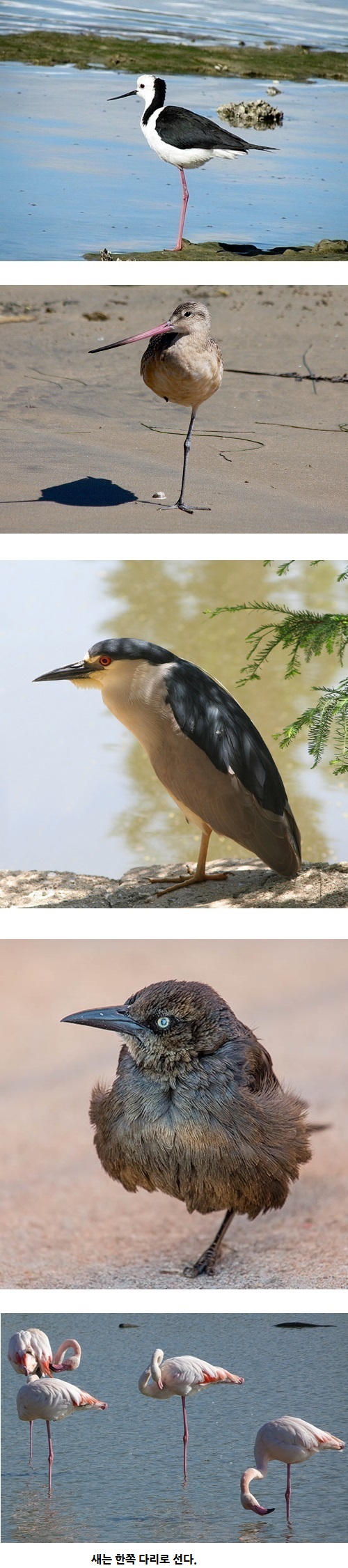

새들은 종종 한쪽 다리로 서 있다. ‘체온을 절약하기 위해서’라고 잘못 알고 있는 사람이 많다. 과학상식백과 따위에 잘 나오는 이야기다. 과학의 이름을 내건 비과학이다. 검색해보니 오마이뉴스 기사에도 그런 게 있고 한겨레 기사에도 그런 게 있다. 두 다리로 선 전봇대를 보았는가? 두 다리로 선 소나무를 본 적이 있는가? 당연히 한 쪽 다리로 서 있다.

사람이 짝다리 짚고 서거나 혹은 다리 꼬고 앉는 것과 같다. 무게중심을 일점에 모아야 돌발상황에 대처할 수 있다. 양아치가 짝다리 짚고 서는 이유는 그 자세가 적의 기습에 대응할 수 있는 자세이기 때문이다. 모든 움직임은 ‘축의 이동’이라는 절차를 거친다. 축을 이동시키려면 그 축이 있어야 한다. 투수는 한쪽 다리를 축발로 삼아서 공을 던진다.

체중을 일점에 모아 축을 이루고 외력의 영향에 대응하여 축을 이동시키면서 동작을 구현한다. 이 절차는 반드시 거쳐야 한다. 무엇인가? 새는 지구와 대칭을 이루었다. 문제는 우리가 새와 지구의 대칭을 포착하지 못하는 점이다. 외형을 볼 뿐 중력을 보지 않기 때문이다. 의사결정구조를 판단하지 않기 때문이다. 연역적 사고를 배우지 않았기 때문이다.

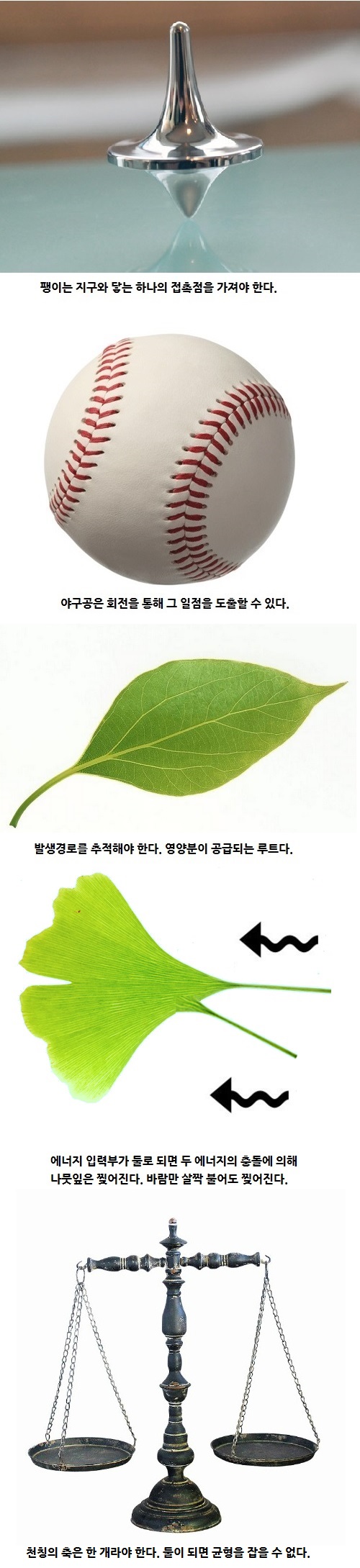

소실점을 찾는 훈련을 게을리 했기 때문이다. 모든 의사결정은 축의 이동이며 축을 A에서 B로 이동시키려면 A와 B가 대칭을 이루어야 한다. 에너지가 들어오는 하나의 입구를 가져야 사건의 기승전결에서 다음 단계로 전개할 수 있다. 입구가 두 개로 되면 서로 충돌한다. 축을 결정하는 방법은 각운동량을 조직하는 것이며 이때 회전운동을 하게 된다.

그러므로 축과 등거리가 되어 대칭형태가 된다. 모든 의사결정은 축이 대칭된 A와 B 중에서 하나를 선택하는 것이며 축 하나에 선택지 둘을 조달하므로 대칭된다. 세상은 직선 아니면 원이다. 원은 각운동량을 조직하여 축을 조달하고 직선은 축을 이동시킨다. 몸통은 둥글고 팔다리는 직선이다. 팔꿈치를 중심으로 손목은 원을 그려 각운동량을 도출한다.

공처럼 둥글게 대칭되는 것도 있지만 시계추처럼 움직여서 시간차를 두고 대칭되는 것도 있는 것이다. 대칭과 호응이 있다. 호응은 대칭이되 시간차 대칭이다. 우리는 그런 다양한 대칭을 포착하는 훈련이 되어 있지 않다.